陳(chén)星弼(1931—2019),中國科學(xué)院院士、教授、博導,1952年畢業於同濟(jì)大(dà)學電機係,畢業(yè)後在廈門大學電機係、南京(jīng)工學院(現東南大學)無(wú)線電係擔任助教。1956年到成都電訊工程(chéng)學院(現電子科技大學)任教。1983年(nián)任成都電訊工程學院微電子(zǐ)科學與工程係係主任、微電子(zǐ)研究所所長。他是我國第一批學(xué)習及從(cóng)事半導體研究的科技人員之一,電子工業部(bù)“半導(dǎo)體器件與微電子學”專業第一個博士生導師,國際著名半導體器件(jiàn)物理學家、微電子(zǐ)學家,國際半導體界著名的超結結構(Super Junction)的發明人,也是國際上功率器件的結終端理論的集大成者。他從1981年(nián)起開始對功率半導體器件進行研究,第一個提(tí)出了各種終端技術的物理解(jiě)釋及解析理論。他提出了兩類(lèi)縱向導電的器件新耐壓結構,並作了唯一的三維電場分析結果,被國際學術界(jiè)譽(yù)為功率器件的新裏程(chéng)碑。他發表200餘(yú)篇(piān)學(xué)術論文,獲得(dé)授權中(zhōng)美等國發明專利40餘項,其中著名的超結發明專利US5216275被國際專利他引超過550次,並授權給國際主流半導體公司。因對高壓(yā)功率MOSFET理論與設計的卓越貢獻,他於2015年5月(yuè)獲得IEEE ISPSD(國際功率半導體器件與集成電路年會)頒(bān)發的最高(gāo)榮譽“國際功率半導體先驅獎”,成為亞太地(dì)區首位獲此殊榮的科學家。2018年5月,因發明超結器件成為國內首位入選IEEE ISPSD首(shǒu)屆全球32位(wèi)名人堂的科學家。

半導體功率器件,是電能/功率處理的核心器件,更是(shì)弱電控製與強電運行之間的溝通橋梁,在“中國製造”向“中國智造”轉型過(guò)程中,在民族電子信息產業發展中發揮著(zhe)重要作用。陳(chén)星弼院士(shì)為此付(fù)出了數十年的心(xīn)血與智慧,直到生命最後一刻,仍念茲在茲。

2019年12月4日,這位被稱(chēng)作中國半導體功(gōng)率器件領路人的科學家在成都去世,享年(nián)89歲。那條他常去實(shí)驗(yàn)室的路(lù)上,鋪滿了金黃的銀杏(xìng)葉,仿佛在懷念這位中國學人輝煌的科研(yán)人生(shēng),也似乎還在傾聽他對我國功(gōng)率器件取得進一步突破的夢想。

“我想陳先生心裏想的是,還要再活十年、二十年,還要再為國(guó)家和社會作出(chū)新的貢獻。所以陳先生是有言而未語,自己在(zài)堅持,希望能夠對抗病魔。”陳星弼的學生、原四川省電子廳廳(tīng)長蔣臣琦在看望病中的恩師時這樣說。

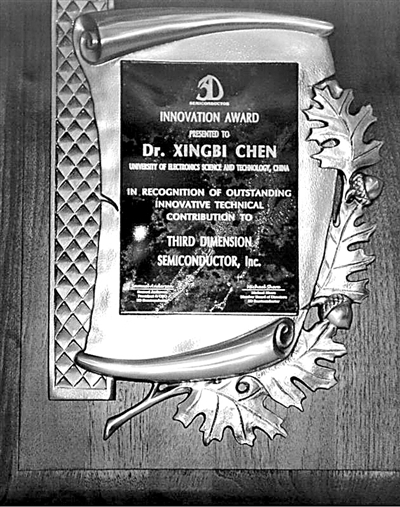

美國3D公司授予陳星弼的(de)獎牌。

是啊!陳星弼那(nà)樣熱愛生命,熱愛科學。2019年10月,他還和學院的年輕人一起秋遊都江堰;生病的前一(yī)天依然在實(shí)驗室裏工作;即使在(zài)病床上,他也不閑著,琢磨如何改進輸液(yè)即將(jiāng)完畢時通知護(hù)士的方式。陳星弼的兒子感慨:“真的沒有想到啊……他還有好多事(shì)情想做,好多研究可以做,有很多新的idea(想法),這是他最大的遺憾。”

可是,這位老(lǎo)者沒有更多的時光了。2019年11月20日,陳(chén)星弼戴著無創呼吸機,在白細胞22000的情況下(xià)寫下了這樣一(yī)段話(huà):“一生輾轉(zhuǎn)千萬裏,莫問成敗重幾許,得之(zhī)坦然,失之淡然。與其在別人的(de)輝煌裏仰望(wàng),不如親手點亮自己的心燈,揚帆遠航……”這是他最後的心語。

十(shí)幾天後,陳星弼在他最愛的《命運》交響曲中離開了(le)這個世界,帶著未(wèi)酬的淩雲壯誌(zhì),帶著對祖國的無(wú)限熱愛。

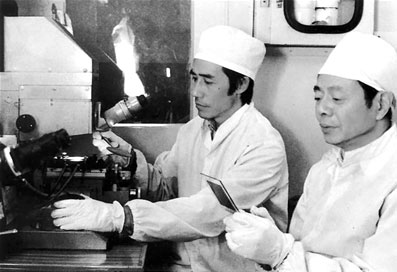

陳(chén)星弼(右)和胡思福在進行光刻分析。

闖出新(xīn)路

陳星弼與(yǔ)功率器件的緣(yuán)分要追溯到20世紀80年代。那時,他作(zuò)為“文革”後第一批出(chū)國留學人員赴美國俄亥俄大學、加州大學伯克利分校做訪(fǎng)問學者(zhě)。

一個極具科研價值(zhí)的問題吸引了陳星弼:以毫米為單位(wèi)的小小(xiǎo)芯片(piàn)從晶圓片上劃分而來(lái),製作(zuò)成各種產品,但是(shì)每個芯片都有邊界,它對功率(lǜ)器件的(de)性能影響如(rú)何解決呢?

憑借(jiè)紮實功底和勤奮學習,陳星弼提出了一個獨特的思路:應該有一個最佳的電(diàn)荷分布,能在表(biǎo)麵以最短(duǎn)的(de)距離使擊穿電壓達到盡可能高的值(zhí),即(jí)最佳表(biǎo)麵(miàn)變摻(chān)雜。

“邂逅”功率器件,擦出(chū)火花後,陳星弼並沒有順(shùn)這條新路走(zǒu)下去。他猶豫著,要(yào)不要回到自己最喜愛的物理學研究領域?但歸國後,陳星弼強烈感受到,半導體功率器(qì)件對(duì)國家(jiā)電(diàn)子信息領域發展的重要(yào),於是,他放棄原來(lái)的理想,全力投(tóu)入這一領域的(de)研究之中。

萬丈高(gāo)樓平地起,麵向全新領域,陳星弼開始一磚一瓦搭建基礎平台。1983年,他推動建立微電子研究所,帶領大家忘我地投入科(kē)研工作。每天晚上鍾聲敲過十二(èr)下,學校要關門了,陳星弼才肯離開實驗室,一路疾走,回到家中繼續幹。有時工作到淩晨兩三點,有時通宵達旦,直到東方發白,才短暫休息幾個小時。

此時的陳星弼已年過五旬(xún),卻以比年(nián)輕人更勤勉(miǎn)的態度、更旺盛的精(jīng)力投入這一(yī)全新的事業裏。於是,一(yī)條新路,在陳星弼堅實的步(bù)伐中,延伸向(xiàng)希望的遠方。

陳星弼的幾篇(piān)論文(wén)《P-N結有場板時表麵電場分(fèn)布的簡單公式》《突變平麵結表麵電場的近似公式》等(děng)相繼發表,“功(gōng)率半導體器件及高壓集成電路”這個嶄新而陌生的詞組從此與他緊緊聯(lián)係在一起。1987年,微電子研(yán)究(jiū)所課題達到10個,經費將近30萬元。這在當時是一(yī)筆(bǐ)不小的數(shù)目。

“尤其值得高興的是,‘半導體器件與微電子(zǐ)學’高分通過了博士(shì)點申請。”1989年11月,時任電子科技大學校長的劉盛綱院士,在(zài)一次校內(nèi)會(huì)議上通報了學校參加全國第四批學科點評審的情況。陳星弼舒(shū)心(xīn)地笑了(le),在同事熱情的掌聲中,他激(jī)動地用力(lì)皺(zhòu)緊眉頭,眯起眼睛,不讓淚水流出。

勇攀(pān)高峰

“集成電路(lù)為電子信息時代奠定了基(jī)礎(chǔ),就像造房子(zǐ)一樣。網絡、雲等都是重要的,但基石是微電子。”陳星弼在接受記者采訪時這樣介紹自(zì)己的研究(jiū),“關於電子信息的發展,有兩個重(chóng)要的問題:一個是如何發(fā)現新的發電方法,比如太陽能電(diàn)池;另一個是如(rú)何節省電能,我們所(suǒ)做的工(gōng)作就是節省電能。”

陳星弼以微電子研究所為“根據地”,帶領一批優秀的科研工作者在半導(dǎo)體功率器件領域不斷奮鬥,在中國首次研製了(le)VDMOST、IGBT、LDMOST、MCT、EST等器件,並(bìng)首次提出(chū)了各種終端技術的物理解(jiě)釋及解析理論。他想,人們希望功率器件耐(nài)壓很高,接通(tōng)時電(diàn)阻很小,但它(tā)卻有矽極限。如何實現突破呢?

陳星弼研究了很多終端技術理論,逐漸形(xíng)成了表麵(miàn)耐壓層結(jié)構的想法。他不分白天黑夜,泡在實驗室裏,甚至自(zì)己出錢租(zū)設備(bèi),助手唐茂成和葉星寧協助他到沈陽電子(zǐ)部47所(suǒ)投片。經過(guò)多次(cì)試驗,陳星弼和他的研究小組(zǔ)終於通過改變(biàn)功率管的結構,實現了複合緩衝耐壓結構(現(xiàn)稱(chēng)為超結器件)。

超結(jié)器(qì)件導通電阻低,易驅動,速度快,引起學術界和企業界很(hěn)大反響,被稱作“功(gōng)率器件的新裏程(chéng)碑”。

這一發明的相關專利在全世界範圍內(nèi)已被引用超過550次,所產生的經濟(jì)效益非常(cháng)明顯,英飛淩(líng)、意法(fǎ)半導體(tǐ)、仙童、東芝等(děng)公司(sī)都投入生產。根據法國半導體領域的(de)一家市場調查公司的調查結果顯示,超(chāo)結功(gōng)率器件將以10.3%的年(nián)複合增長率迅速增長。而超結MOS器件的應用也非常廣泛,包括電腦電源、照明電(diàn)源、液晶電視、光伏逆變(biàn)器,以及醫(yī)療、電信、工業等多類電源都有它的“身影”。

為(wéi)此(cǐ),國內外專家對(duì)陳(chén)星弼及其發明(míng)都給予了高度評價——

美國德克薩斯大學電子工程係終身正教授周電說:“陳院士的發明是中國人民的智慧瑰寶(bǎo),也是(shì)全世界人民的共同智慧財(cái)產。”“該專(zhuān)利發明標誌(zhì)著半(bàn)導體功率器件發展進入(rù)了一個(gè)叫作‘超級結’功率器件的新時代。”

加拿大科學院院士、前院長、中國科(kē)學(xué)院外籍院士Jamal教授(shòu)說:“事(shì)實上(shàng),在功率(lǜ)器件領域,他(陳星弼)曾通過(guò)出色的研究工作單槍匹(pǐ)馬讓中國的(de)研究進入國際學術(shù)舞台。與我們現在的科研條(tiáo)件相比,他是在資源極其有限的情況下實現這一巨大成就的。”

然而,陳星(xīng)弼對超結器(qì)件仍不滿意,耿耿於懷的是它的缺陷。2000年後,他又發明了高K電介質耐壓結構、高速IGBT、兩種多(duō)數載流子導電的器件等,這使我國高壓(功率)集(jí)成(chéng)電路在一(yī)個新的、更先進的(de)起點上起飛。

科研(yán)人生

2015年,陳星弼榮獲國際功率半導體先驅獎,他談到了自己對科研的熱愛:“和我同齡的很多(duō)人都已(yǐ)經(jīng)過上(shàng)了清閑的退休生活,但我卻很享受奮戰在第一線的(de)狀態。我覺得吃(chī)喝玩樂才沒意思呢,在科學的路上(shàng),遇到(dào)困難、解決困(kùn)難就是一種幸(xìng)福。”

陳星弼是從20世紀50年代開始走上了這條“幸福”之路的。那時,他(tā)剛從同濟大學畢業(yè),在(zài)南京工學院電(diàn)機係任助教,又北(běi)上中科院進修。他被漂移晶(jīng)體管吸引(yǐn)住了(le)。這在當時是新興事物,正逐漸(jiàn)替代飽和晶體管。

陳星(xīng)弼利用假期進行推導,不久(jiǔ),他的(de)第一篇論文《關於半導體漂移三極管在飽和(hé)區(qū)工作時的儲存時(shí)間問題》發表於1959年(nián)的《物(wù)理學報》之上,這是國際上首次指出集電區中少數載流子存儲(chǔ)效應對開關(guān)性能影響的重(chóng)要文章。

結束在中科院(yuàn)的進修後,陳星弼(bì)來到巴蜀大地。此(cǐ)時,按照周恩來總(zǒng)理的親自部署,交通大學(現(xiàn)上海(hǎi)交(jiāo)通(tōng)大學、西安交(jiāo)通大學)、南京工學院(現東南大學)、華南工(gōng)學院(現華南理工大學)的電訊工程有關專業西遷成都,合並創建成(chéng)都電(diàn)訊工程學(xué)院(現電子科技大學,簡稱成電)。陳星(xīng)弼把對祖國的深情和對科研的熱愛都融入這所新學校的建(jiàn)設之中,開始了自己六十餘年的成電生涯。

在陳星弼的(de)建議和努力下,成電於20世紀70年代接到了研製矽靶攝像管的科研任務。矽靶靶麵研製小組成立後,陳(chén)星弼做了理論論(lùn)證,提出工藝和測量方麵進行攻關的三大難題(tí)。全組人員經(jīng)過四個月的艱苦(kǔ)奮戰,在733廠和970廠的配(pèi)合下,終於研製出我國第一支矽靶攝像(xiàng)管。

即使(shǐ)在那樣的特殊年代,陳星弼也克服(fú)一(yī)切困難,醉心科研。在測量半導體的電阻率(lǜ)時,他發現了一(yī)個問題(tí)。平時(shí),最常用(yòng)的(de)方(fāng)法是“四(sì)探針法”,通常(cháng)所用的(de)理論計算方式必須假設均勻材料。陳星弼卻發現實(shí)際情況和假設有差別。這一問題激發了他強烈(liè)的研究欲望。他利用業餘時間研究電阻率,最後利用傳(chuán)統的電荷鏡像法,頗具匠(jiàng)心地創造了一(yī)種在一維(wéi)方向介(jiè)質是不均勻的鏡(jìng)像電荷的方程。

從(cóng)漂移晶體(tǐ)管到矽靶攝像(xiàng)管,再(zài)到後(hòu)來創造輝煌的半導體功(gōng)率器件,陳星弼一直葆有對科研(yán)的無限熱愛(ài)和克服科學困難的壯誌雄心。他說:“科研之初,就像(xiàng)貝(bèi)多芬《命(mìng)運》交響曲的第(dì)一樂章,我們掙紮、追尋、研究和爭(zhēng)辯,內心(xīn)有苦也有樂(lè)。然而通過不懈的努力,終於征服了種種障礙,並且在某項研(yán)究中取得了成功,這又像《命運》交響曲的第四(sì)樂章(zhāng)。”

立德樹人

“嚴字當頭,把學生當‘敵人’。”這是陳星弼數十載的教學感悟。他認為,講(jiǎng)授真學問的關鍵在“嚴”,把學生當作“敵人”,以難題驅動,進而提升他們思(sī)考(kǎo)解決問題的(de)能力。

陳星弼經常(cháng)舉一個例子,前中國(guó)女子曲棍球(qiú)教練金昶伯,對待自(zì)己(jǐ)的隊員就像(xiàng)“敵(dí)人”一樣,通過魔鬼訓(xùn)練讓(ràng)她們磨礪進步。“嚴師出高徒”,正是在其率領(lǐng)下,中國女子曲棍球隊在不到3年時間裏,一躍成為一支世界強隊。

如何做到(dào)嚴格要求呢?陳(chén)星弼的方法是自主設計難題,讓學生(shēng)在攻克難題中鍛煉能力,並能不斷創(chuàng)新。他還通過在(zài)考(kǎo)試題目中設(shè)置難題,辨識學生學習成果差(chà)異,讓分數“高斯”分布(bù)。

同時,陳星弼也非常重視“寬嚴相濟”。而他認為的“寬”,則是指老師要引導學生加(jiā)強基礎課和通識教育的學習,打下寬厚基礎,奠定未來研究工作的基石。“現今科技日新月異,專業知識也會隨之更新。我們學雙(shuāng)極型晶體管時,未承想過幾年便出(chū)現MOS晶體(tǐ)管。當我們學習MOS晶體管(guǎn)時,很快又有了集成電路。那我們要靠什麽(me)快速跟進學習與(yǔ)認知?靠的就是我們曾經不惜時(shí)間和精力打下的數理基礎。”

著眼於中國高等教育發展,陳星弼常常呼籲,大學教育培養的不隻是高級技師,而應以輸出對科技發展有貢獻的科學家為主,因此要站在對學生(shēng)及中國高(gāo)等教育高度負責的立場,加強基礎課的投(tóu)入,提升(shēng)基(jī)礎課的教學水平。“不要怕學(xué)生(shēng)缺少某些知識,不要妄想知識都要從學校得來,要讓學生意識到,可持續(xù)學習(xí)能力的自我培養是珍貴品質。”

雖已過去數十年,原成都電訊工程學院三係係主任謝孟賢回憶陳星(xīng)弼上課的情景,仍曆(lì)曆在目(mù):“陳老(lǎo)師自(zì)己在上講台前總(zǒng)是將教(jiāo)案熟悉到極致,所(suǒ)有理論體係、知識案例都在他的腦海裏形成一個(gè)嚴密的體係。走上(shàng)講台,不用背,不用記,要講的內容像水流一樣涓涓不息(xī)地淌出來。從1959年開始(shǐ)上課(kè),他就不帶講稿,隻有一(yī)張香煙(yān)盒大小(xiǎo)的紙片寫好備忘摘錄。他的課(kè)有趣生動,難點重點突出,分析透徹。”

不(bú)管工作多麽繁忙,陳(chén)星弼都(dōu)把教學工作(zuò)放在非常重(chóng)要(yào)的位置。他曾(céng)主(zhǔ)動請纓,接手“人人討厭(yàn)上”的量子(zǐ)力學,還為研(yán)究生開設了《半(bàn)導體器件物理》《半導體器件的數值(zhí)計算(suàn)方法》《功率(lǜ)MOS》等新課(kè)。

課程很難,陳星弼卻很興奮。他一向認為,“越偉大越(yuè)深(shēn)奧(ào)的東西我越喜歡攻克”。陳星弼的課保持(chí)著一貫(guàn)風格:突出物(wù)理概念,啟發式教育。他將(jiāng)豐富的科研體驗融匯在課堂內容中,學生感覺實用性更(gèng)強。

為了鍛煉學生的英語能力,陳星弼在研究生課(kè)堂上采(cǎi)用(yòng)全英文(wén)教學。他崇尚自由包容的課堂氛圍,允許學生(shēng)隨意(yì)提(tí)問。討論時,沒有權威,沒有師生關係,隻有(yǒu)平等交流。同學們踴躍發言,甚(shèn)至為某一個問題爭得麵紅耳赤。

陳星弼還經常給(gěi)學生們(men)開人文講座,建議他們讀世(shì)界名著、聽古典音樂,鍛煉(liàn)他們的語言表達能力。他認為,通識教育雖(suī)不能讓人才速成,但從長遠計,接受通識教(jiāo)育的學生的創新性和貢獻更為突出。

即使已入耄耋之年,身患各種疾病,陳星弼還是親(qīn)自帶碩士生、博士(shì)生,關心每(měi)一位學(xué)生的成長和發展。

陳星弼(bì)是嚴師,更是慈父。他掏(tāo)錢請學生看電影、吃飯,在甲(jiǎ)型流感暴發期間自費購買中藥熬給同學們喝。

更有意思的是,“讓我付錢我才去”成為陳星弼和(hé)畢業學生聚會的“標準”。學生們都記得,有一次(cì)聚會(huì)大家偷(tōu)偷付了錢,陳(chén)先生很不開心(xīn),批評“說話不算數”。下次再約時,陳星弼說“除非我把上(shàng)次聚會(huì)時(shí)的錢出了(le),否則我(wǒ)不去。”“在他心裏,我們就是他的孩子啊。”

2018年教師節前(qián)夕,陳(chén)星弼與劉盛綱、李樂民(mín)三位院士共同獲得“成(chéng)電(diàn)立德樹人成就獎”,這是屬於電子科技大(dà)學教師的最高榮譽。

家(jiā)國情懷(huái)

“隻有科學(xué)和教育發展了,國家才能振興。沒有(yǒu)科學教育,國家就會落後(hòu),落後就(jiù)要挨打。”在紀念二戰勝利70周年時,陳星弼曾談到科教興(xìng)國的意義,“科學技術是第一生產(chǎn)力,科學(xué)技(jì)術無形(xíng)中推(tuī)動生產力的發展,任(rèn)何人不能阻止(zhǐ)曆史的車輪。”

這樣的感悟與陳星弼刻骨銘心的少年經曆密切相關。國破山河(hé)在,城春草木深。1937年,戰爭(zhēng)陰雲密布,不到7歲的陳星弼跟隨父母離開上海(hǎi),在連天的炮火中,踏上向西的逃難之路。

他們逃到了餘姚、浦江,又輾轉至蕭山、金(jīn)華、南昌、長沙、九江……曆經艱險到達重慶,一家(jiā)人才稍作安頓。陳星弼轉學四次後結束了小學生活。

陳星弼的少年時代拮據清貧,中學每月隻發(fā)給他們(men)二鬥三升米,大部分都是黴爛的紅米。而每次回家,他都要(yào)為船費發愁。

1943年,陳星弼轉學到江津縣國立九中(zhōng),“十萬(wàn)青年(nián)十萬(wàn)軍”的大規模征兵運動正(zhèng)在全國開展。他唱(chàng)著《棠棣之花》送別披上(shàng)戎裝的同學,隻恨自己年齡小不能參軍,要麽真想爬上卡車(chē),到印度(dù),到緬甸,到抗日前線。

年少的陳星弼在緊張的課餘認(rèn)真(zhēn)軍訓,操練,打靶,一絲不苟。語文老師教大家毛澤東的(de)詞《沁園春·雪》,他非常喜愛。陳星弼(bì)和同學還排演(yǎn)曹禺、田漢、夏衍、郭沫若的愛國話劇。

年歲漸增,陳星弼對祖(zǔ)國(guó)的愛更深(shēn),為祖國奉獻一生的意願更加強烈。大二時,陳星弼(bì)放棄了獎學金。他想,國家還有許多急(jí)需用錢的地方,“我也要(yào)為祖國盡微(wēi)薄之力。”畢業分配填寫誌願表時,他鄭重地在每一(yī)個誌願欄裏都填(tián)上“服從組(zǔ)織分配”,並真誠地表示要“到東北去、到西北去、到最艱苦的(de)地方去”,建功立業。

五十歲時(shí),陳星弼走出國(guó)門,以真才實學贏得(dé)了國際友人的尊重。他主動上交外匯(huì),卻把收據滿不在乎地丟棄。為了給工業發展作出切切實實的貢獻,他痛苦地放棄了關(guān)於理論物理的夢想。在功率器件領域艱苦工作(zuò),常常通宵達旦。

陳(chén)星弼視名(míng)利如浮雲,他衣著樸素,家裏甚(shèn)至還用著20多年前的暖水瓶。不了解(jiě)的人很(hěn)難想象,這位看似普(pǔ)通的老人,專利成果帶(dài)來的經濟效益約20億美元。“如果(guǒ)隻是為(wéi)了名利(lì),我不可能在科研上(shàng)耗費一輩子的精力。”陳星弼說。

從(cóng)大學時(shí)代開始(shǐ),陳星弼就閱(yuè)讀馬克思曆史唯物(wù)主義(yì)著作,而且順著哲學學術河流上溯,閱讀了德國古典哲學著作。“我是經過了(le)艱苦(kǔ)的閱讀、認真的思索,才開始接受馬克思主義。”

終其一生,馬克思主義給予陳星弼源源不斷的(de)精神力量。他引用馬克思的名言——“科學絕不是一種(zhǒng)自私自利的享樂。有幸能(néng)夠致力於科學的人,首先應該拿自己的(de)學識為人類服務”,認(rèn)為“能夠(gòu)在短促的人生中(zhōng),以(yǐ)科(kē)學服務人類,這就是我追求的價值”。他也(yě)希望有更多的(de)青年獻身科研,成為科研發(fā)展的脊梁。

“長壽,是讓我有充足的時(shí)間為祖國做更多的事情。”陳星弼並不在乎(hū)生命長短與否,但耄耋之年仍(réng)緊張工作在科研(yán)戰線最前沿,他深感幸運。經曆過山河破(pò)碎,對國弱民賤(jiàn)、生靈塗炭(tàn)的印象錐心刺骨,陳星弼始終葆(bǎo)有這樣的“初心”:要把自身的前(qián)途命運同國家和民族的前途命運(yùn)緊緊聯係在一起,在祖國需要的(de)科研戰線上(shàng)建功立業。他“心有(yǒu)大我、至誠報國”,也激勵著廣大科研(yán)工作(zuò)者開拓創(chuàng)新,解決關鍵技術“卡脖子”問題,將科研人生融入實現中華民族偉大複興中國夢的曆史洪流中。

(本版圖片均為資料圖(tú)片)

《光明日報》( 2020年03月02日 11版)